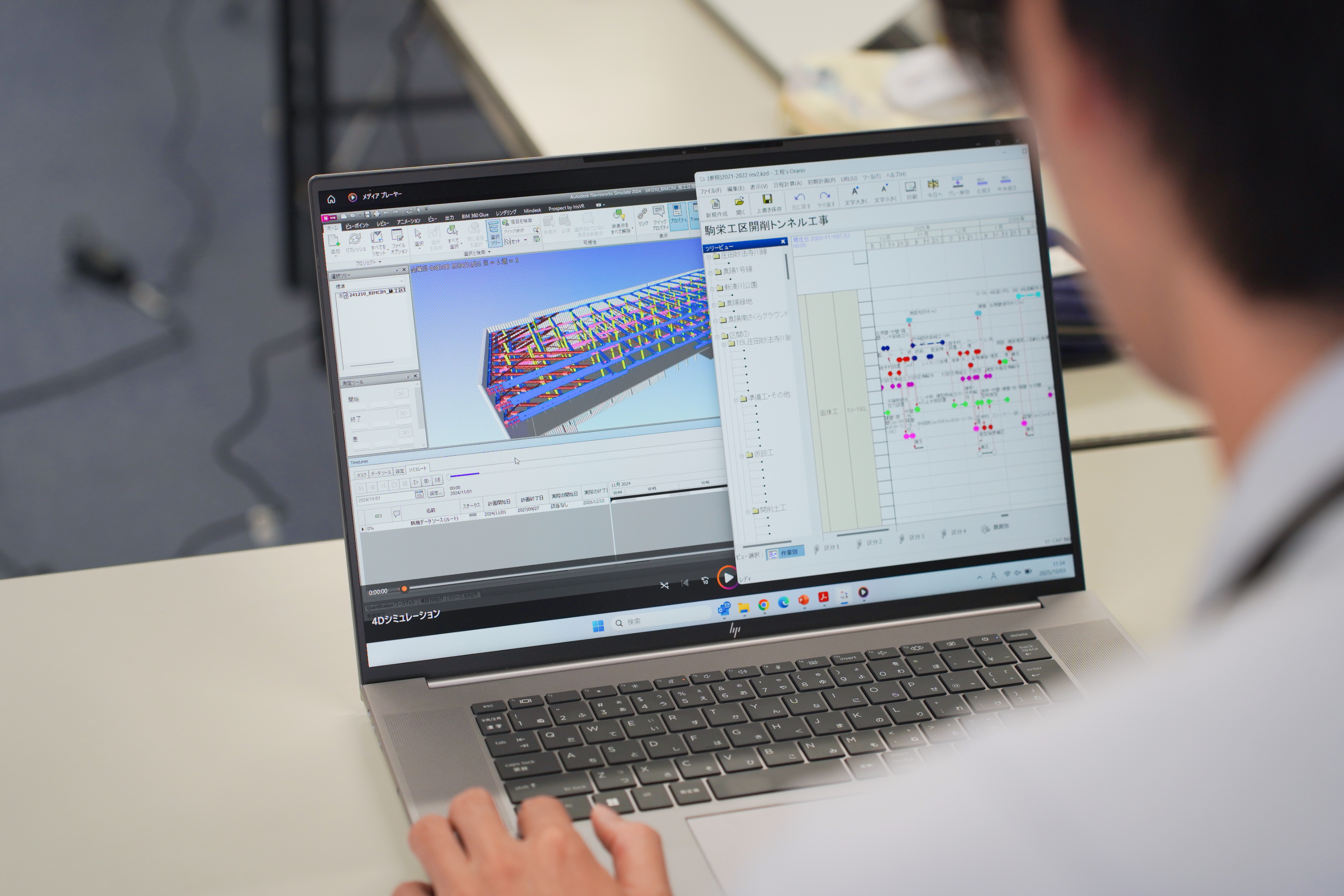

清水建設株式会社様では、DX推進の一環として、工程's Orarioの工程情報をアドオンツール「4DSync」を使ってBIM/CIMモデルと連携させた4Dシミュレーションの実現に取り組んでいます。本記事では、この取り組みを推進する清水建設 土木部門の河上様と、実際に現場で活用されている小木曽様に、DX戦略のビジョンや、4Dシミュレーション導入の目的と効果について伺いました。(聞き手:マーケティング本部 千葉ゆりの)

清水建設株式会社 関西支店土木部 工事長 小木曽 淳弥様(写真左)

1. 清水建設 土木部門におけるDX推進戦略

— 土木部門におけるDX推進のビジョンや戦略について教えてください。

河上様:清水建設の土木部門では、今年の4月から大きく体制を変更しました。DXを推進することを専門とする「DX戦略部」が本社に新設されました。以前はDX関連の部署が分散していましたが、これを一元化し、この部署がヘッドォーターとして機能しています。全国の現場に向けて、BIM/CIMやDXの支援を一元的に行う組織として再編しました。 また、併せて各支店に専属の「DX推進責任者」を配置しました。各支店の責任者と我々の部署が連携し、DXの実現を目指しています。

— DX推進の全体的な目標や目指すべき姿は何でしょうか?

河上様:目指すべき姿は、仕事の仕方を変えて生産性を上げていくこと、生産性のある産業にしていくことです。BIM/CIMやデジタルツールはあくまで手段であり、目的は仕事のやり方を根底から変えることです。 その取り組みの一つとして、工程データのデジタル化を進め、今は全土木の現場に工程's Orarioを導入しようとしています。デジタル化された工程データを様々な情報と連携させることで、仕事の仕方を変えたいと考えています。その連携の一つが、3次元モデルと連動させる4Dシミュレーションです。

2. 4Dシミュレーション導入のきっかけと役割

— 4Dシミュレーションと工程情報を連携させようと思ったきっかけは何ですか?

河上様:現在、多くの現場で4Dシミュレーションと呼ばれる取組が実施されていますが、実際には施工ステップの動画を作っているだけで、本当の意味で施工検討を試行錯誤するシミュレーションにはなっていない状況がありました。 海外の先進事例では、工程情報と3次元モデルをデータレベルで紐付け、施工検討の結果をすぐに3次元モデルで可視化する取組も行われています。我々も、メインで使っている工程's Orarioと、3次元モデルを連動させる仕組みを構築しようと考えました。目的は、工程管理のデジタル化と施工検討の高精度化です。

— BIM/CIM推進において、4Dシミュレーションはどのような役割を担えると考えますか?

河上様:4Dシミュレーションは、新しい3次元モデルという概念と、今まで行ってきた工程管理という仕事を「結びつける」役割を担うと考えています。新しい技術を単独で扱うのではなく、今までの仕事と融合させるのが4Dです。デジタルデータで施工管理をしていくためのきっかけとなる取り組みだと捉えています。

— 今後の将来的な展望や、工程's Orarioとの連携で目指す最終目標を教えてください。

河上様:我々としては、あらゆる現場がデジタルの力を使って仕事の仕方を変えていく、というベースアップを目指しています。仕事のデジタル化を進め、共通化・標準化を目指していきます。 4Dに関しては、今は3次元モデルと時間(工程)の情報ですが、ゆくゆくはそこに金額(積算)の情報も連携させていきたいです。最終的には、コストも含めて連携させることがゴールです。

3. 現場での活用状況と導入メリット

— 4Dシミュレーションの現場への導入状況はどのくらいですか?また、現場に広める上での課題はありますか?

河上様:現在、土木現場は約220ありますが、4Dシミュレーションまで実施しているのはまだ数パーセントです。ただし、工程's Orario自体は今や6割程度の現場で使われており、工程管理のデジタル化が進んでいます。 4Dシミュレーションに必要なソフトは、包括契約によりライセンス数などを気にせずすぐに使える環境にあり、当社にとって導入の障害はありません。これから増やしていきたいと考えています。 課題としては、操作がすぐに誰にでもできるわけではないため、社内向けの具体的なマニュアルを作成し、全国の支店・現場に展開・教宣していくことが今後の課題です。

— 工程's Orarioと連携できるようになった最大の魅力・メリットは何でしょうか?

河上様:工程's Orarioは土木部門で標準の工程検討ソフトとして採用しているので、「普段使っているソフトでできる」という点が最大のメリットです。現場で働く職員は、施工管理の仕事に集中さえすれば、工程's Orarioで行った変更が3次元モデルに自動で反映されるというところが、非常に大きいと考えています。

4. 現場担当者から見た効果と今後の期待

— 実際に現場で、4Dシミュレーションをどのような用途で利用していますか?

小木曽様:もともと工程表は工程's Orarioで、3次元モデルは本社と連携して作っていました。以前は3Dの施工ステップを作る際、1週間かかる作業も2ヶ月かかる作業も、動画では同じ時間間隔で終わってしまう「時間軸がない」という問題がありました。 今回、工程とリンクできるようになったことで、工程's Orarioの期間が反映された「流れるような」表現ができるようになり、導入に至りました。

— 工程計画の変更を反映させる際など、具体的にどのようなメリットがありましたか?

小木曽様:以前、3次元モデルの施工ステップを修正するとなると、モデルの表示・非表示を全てやり直す手間が発生していました。 しかし、工程's Orarioと3次元モデルがリンクしていれば、工程's Orario上のマウス操作で工種を移動したり入れ替えたりするだけで、3次元モデルの施工ステップにもすぐに反映されます。「あ、思った通りになっているね」というのをすぐ判断できるので、非常に楽になりました。

— その他の効果や、社内のコミュニケーションへの影響はありましたか?

小木曽様:すぐに修正を反映できるので、若い人に工事の進め方を共有する際も、迅速にモデルを修正して共有できるようになり、全体の流れを把握してもらいやすくなりました。 工程's Orarioで工程をいじって、それをすぐに3次元モデルの施工ステップに反映できる、リアルタイムに近い形でできるというところが一番のメリットです。

— これから4Dシミュレーションに取り組まれる、他の現場の方へメッセージをお願いします。

小木曽様:今後は、3次元モデルと工程表のリンクだけでなく、積算の話や、工程's Orarioに入れられる「出来高(推移量)」の情報とも連携できたら、もっと便利になると思います。新しい技術は最初の導入時期やトライすることに多大な労力がかかるかと思いますが、積極的に新しいことに挑戦した方が会社や自分に良いフィードバックが得られると思います。

— 工程's Orarioについて、ご意見やアピールポイントがあればお願いします。

小木曽様:この現場では4年前から工程's Orarioを導入していますが、それまでは全てExcelで管理していました。それに比べると、編集は非常に楽になり、進捗の追っかけもしやすいです。入れてよかったと思えるソフトウェアの一つです。